Я занимаюсь челюстно-лицевой хирургией пятнадцать лет. За этот срок амелобластома встречалась реже, чем карцинома слизистой, однако каждый случай превращал ординарную консультацию в сложный кроссворд. Опухоль ведёт себя тихо, не выкрикивает сигналов боли, скрывается под эмалью, пока не истончит кортикальный слой костной пластины.

Тревожные признаки

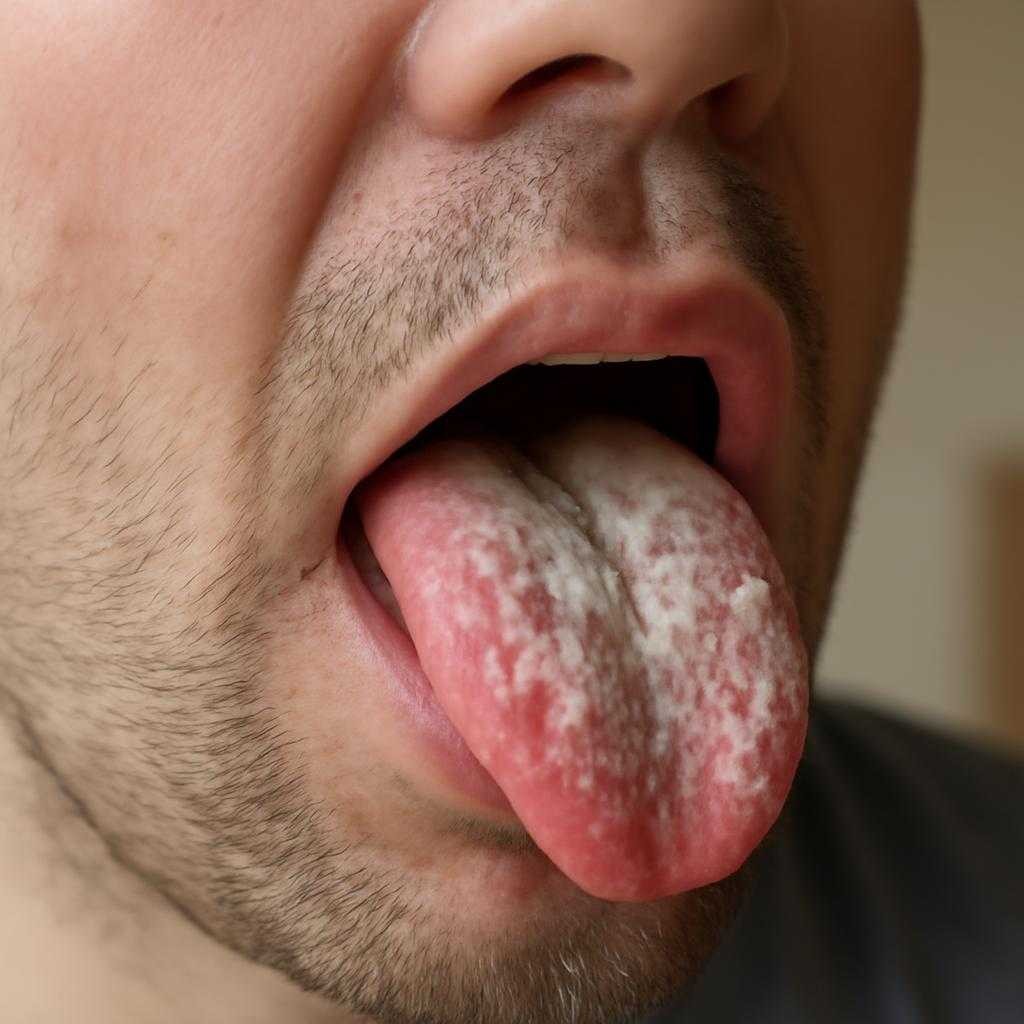

Первый намёк — асимметрия лица утром при бритье или нанесении макияжа. В профиль заметен округлый контур угла челюсти или ветви. Пальпаторно — костная пружина, над которой слизистая и кожа остаются подвижными. На рентгенограмме отображается многоячеистая «сотовая» либо «пузырчатая» картина с чёткими вертикальными перегородками. На КТ видны зоны литического лизиса с тонкими костными перемычками. Парестезии нижней губы сигнализируют о контакте опухоли с каналом альвеолярного нерва. Движения нижней челюсти сохраняются, звон при перкуссии зубов глухой. При разрастании масса выпирает в ротовую полость, формируется псевдокиста, слизистая багровеет, возникает чувство распирания.

Проверка диагноза

Панорамный снимок высокого разрешения открывает первый слой пазла. При выявлении очага с неоднородной внутренней структурой назначаю конусно-лучевую томографию: тонкий срез показывает кортикальную границу, толщину перегородок, отношение к корням зубов. Пункционная биопсия через иглу Menghini передаёт гистологу столбик ткани. Герминативный эпителий, палисадный край клеток, рыхлая строма — триада, отличающая амелобластому от гигантоклеточной гранулёмы. Спорные случаи уточняются иммуногистохимическим маркёром CK19.

Сканирование 99mTc-MDP выявлениеяет горячие очаги ремоделирования. При подозрении на рецидив ПЭТ с 18F-FDG облегчает поиск микрометастазов в лёгких или регионарных лимфоузлах, хотя экстраоссальное распространение фиксируется крайне редко.

Выбор терапии

Основной метод — хирургическое удаление. Кистозный вариант поддаётся кюретажу с фенестрацией, однако рецидив после такого шага отмечается через три-пять лет почти в половине наблюдений. Поэтому применяют резекцию в пределах интактной кости с маргинальным отступом один сантиметр, ориентируясь на интраоперационную навигацию и экспресс-гистологию. После удаления сегмента формирую ложемент для титановой пластинки, фиксируют её, а пустота заполняется автологичным блоком из подвздошного гребня, перемешанным с гидроксиапатитной крошкой. Через восемь-десять месяцев устанавливаю дентальные импланты.

Лучевая терапия оставлена для неоперабельных ситуаций либо отказов. Протонный пучок снижает нагрузку на остеоциты. Малигнизация встречается спорадически, однако при развитии амелобластомного карциноматоза прогноз ухудшается.

Послеоперационное наблюдение длится минимум десять лет. Контрольное КТ выполняется каждые шесть месяцев в первые три года, далее ежегодно. Ранний рецидив обозначается пристеночной гиперплазией на срезах, поздний — новым очагом остеолиза вдали от линии резекции.

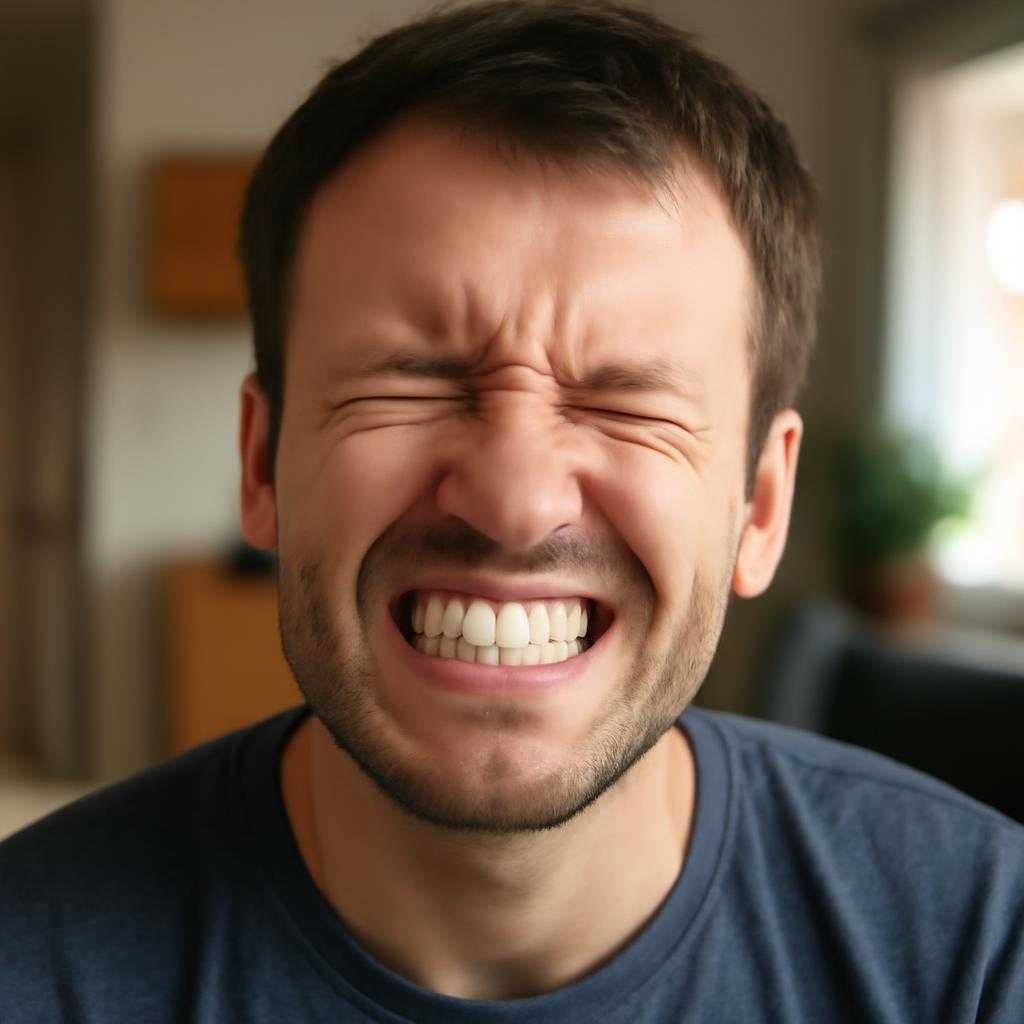

Пациент нередко демонстрирует одонтофобию, мягкая седация пропофолом до начала манипуляций сокращает гипервентиляционный синдром. При стабилизации психоэмоционального фона качество реабилитации растёт стремительнее, а прикус восстанавливается по плану 3D-моделирования.