Ранний неонатальный сепсис — системная инфекция, захватывающая организм новорождённого в первые 72 ч после родов. Пусковым механизмом служит быстрое высвобождение цитокинов, образующих «эндотаксиновый шторм». Гемодинамика крошечного пациента реагирует уменьшением периферического сосудистого тонуса, падением системного давления и нарушением перфузии мозгового вещества. Мозг в этот момент напоминает город без света: энергетические станции молчат, а нейроны ищут спасительные молекулы кислорода.

Эпидемиология и факторы риска

Корпорации данных перинатальной медицины фиксируют заболеваемость 0,7–1,5 на тысячу живорождённых. Доминируют Streptococcus agalactiae и Escherichia coli. Вероятность эпизода усиливают хориоамнионит, преждевременный разрыв плодных оболочек, инвазивные процедуры внутриутробно. Генетическая предрасположенность связана с полиморфизмом гена TLR4, переключающим чувствительность к липополисахариду.

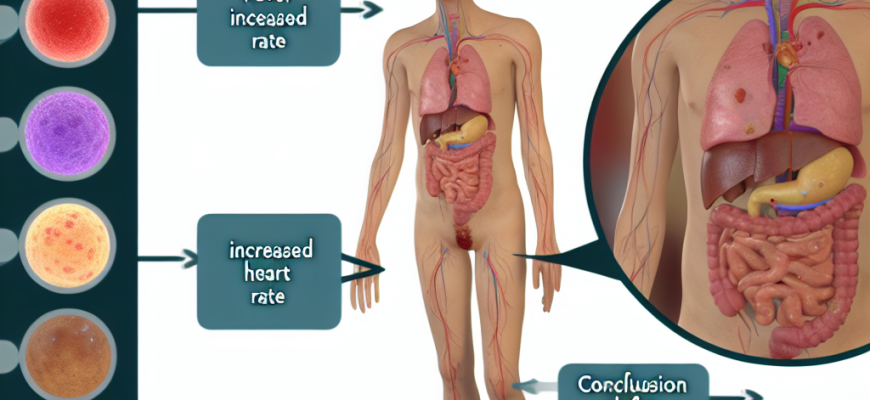

Клинический портрет

Септический дебют часто начинается тихо, без фейерверков температуры. Педиатр замечает тахипноэ, диспноэ, мраморность кожных покровов, гипотония мышц. Оттенок плача становится глухим, словно струны рвёт невидимый дирижёр. Лабораторная сцена содержит лейкопению, тромбоцитопению, повышенный уровень C-реактивного белка, прокальцитонина, а на уровне метаболомики — увеличение сукцината.

Диагностика и лечение

Алгоритм складывается из скрининговых тестов и быстрой визуализации. Кровь отправляется в аэробную и анаэробную гемокультуру объёмом не менее 1 мл. Для поиска очага подключаются ПЦР-панели, выявляющие ДНК бактерий в течение полутора часов. Доплерография церебральных сосудов оценивает перфузию, транскутанный датчик инфракрасной спектроскопии отслеживает насыщение тканей кислородом в режиме реального времени. Пороговый индекс сопротивления подкорковых артерий 0,9 сигнализирует об угрозе гипоксии.

Секунда дороже золота, поэтому старт сочетанных антибиотиков проводится после взятия культур, не дожидаясь результата. Ампициллин соединяется с аминогликозидом, при риске грамотрицательного возбудителя добавляется цефалоспорин третьего поколения. Инфузионная поддержка базируется на сбалансированных кристаллоидных растворах 10–20 мл/кг с последующей оценкой ScvO₂. В тяжёлой картине запускается экзогенный сурфактант, ингаляционный NO, а при рефрактерном шоке — гидрокортизон 1–2 мг/кг. Мониторинг лактата каждые 4 ч выстраивает траекторию гемодинамики.

В группе с крайне низкой массой тела применяется фильтрационная система «Сафир-Н» диаметром 0,2 µm, удаляющая циркулирующие эндотоксины. Метод экстракорпоральной детоксикации снижает уровень HMGB1 на 60 % в течение трёх часов, укорачивая продлённую вазопрессорную поддержку.

Профилактический фронт начинается задолго до родов. Скрининг беременных на GBS в 35–37 неделе, интрародовая антимикробная защита при колонизации, аккуратный контроль температуры в родзале, стерильная техника введения катетеров — каждая из этих мер уменьшает риск первоначальной бактериальной атаки. Дополнительный щит дают антенатальные кортикостероиды, ускоряющие созревание сурфактанта.

Прогноз тесно коррелирует с моментом начала терапии. Выживаемость превышает 95 %, когда антибиотик вводится в первые 60 минутминут от первого симптома. Задержка свыше двух часов удваивает летальность. Непоправимые неврологические исходы встречаются при пиковом лактате выше 6 ммоль/л.

Редкая, но грозная коллизия — «пурпурный перелом тишины», синоним фульминантного течения, при котором разрушение эндотелия приводит к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию за считанные минуты. В таком случае спасительным остаётся экстракорпоральная мембранная оксигенация в режиме ультра-конденсации 3500 об/мин.