Наблюдение за пациентами с поздним коллапсом позвоночного сегмента началось ещё в конце XIX века, когда хирург Герман Кюммель отметил странную последовательность: лёгкая травма, бессимптомный промежуток, затем прогрессирующий болевой криз и кифотическая деформация. Французский врач Верней уточнил морфологию, описав полости аваскулярного расплавления внутри тел позвонков. С тех пор синдром носит двойную фамилию.

Патогенез

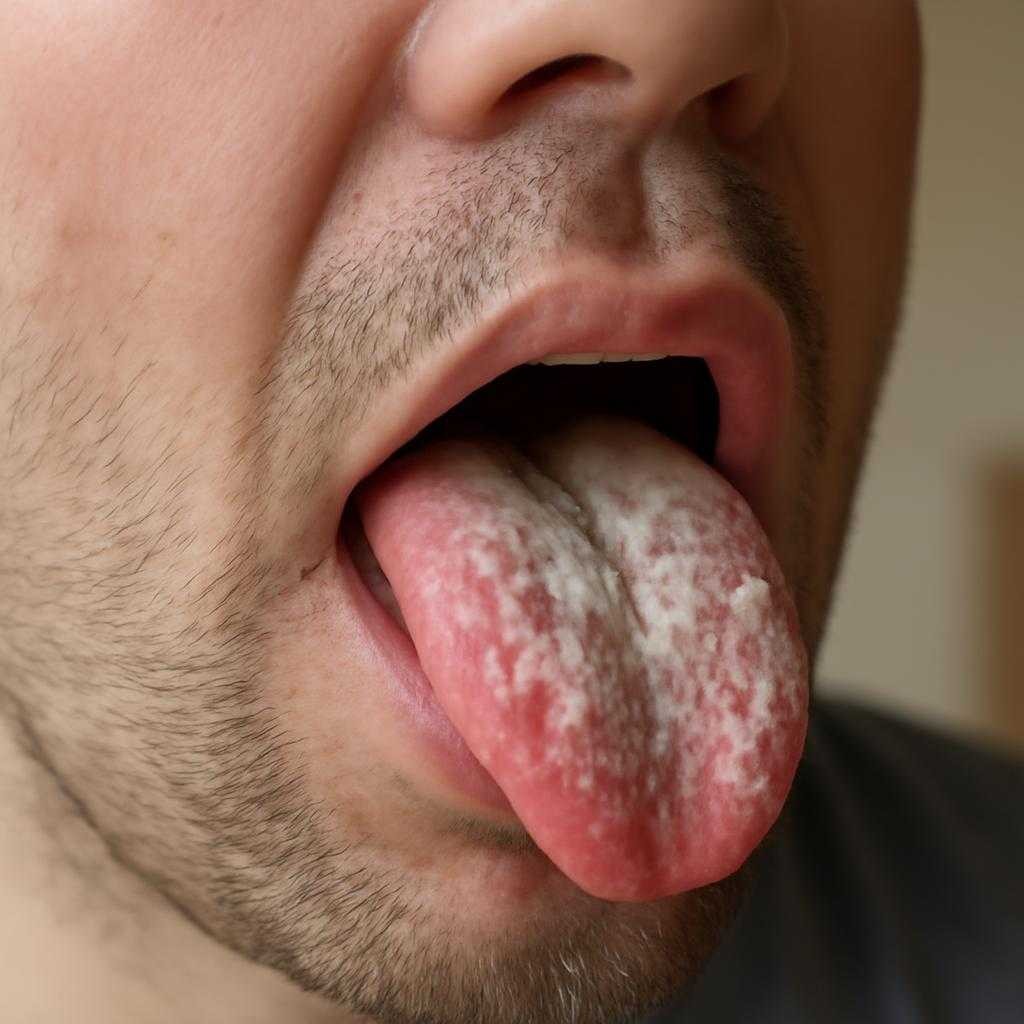

Костная ткань позвоночника обладает скромным кровоснабжением: питающие артерии проникают через замыкательные пластинки и заканчиваются в губчатом веществе. После компрессионной травмы происходит микротромбоз, кровоток исчезает, остеоциты гибнут. Тело позвонка превращается в лабиринт полостей, заполненных газом и серозной жидкостью. Радиологи называют картину знаковым термином «пустой позвонок».

Без кровоснабжения губчатые балки разлагаются, опорная способность падает. Через недели либо месяцы малейшая нагрузка вызывает клиновидный коллапс, угловая деформация растёт, спинномозговые корешки натягиваются, появляется стойкая нейрогенная боль.

Клиническая картина

Пациенты обычно вспоминают тривиальное событие: поднятие сумки, падение на ягодицы, вращательный рывок корпусом. После эпизода начинается период ложного благополучия — от одной недели до полугода. Далее стартуют симптомы: ноющая боль подсказывает об инфравертебральной микромобилизации, ночью тревожит усиление, поскольку внутренняя полость расправляется газом. При подъёме из кровати слышен хруст, при перкуссии остистого отростка ощущается локальная вибрация. Высота тела позвонка снижается на снимках, форма приобретает клин.

При продолжении коллапса формируется кифотический выступ, корешки Th10–L2 испытывают натяжение, ногам грозит слабость, паховая сенсорика тускнеет. Синдром Хидден-Интраспондилит, как картограф Лебон назвал невидимую полость, нередко сопутствует.

Обычная рентгенография регистрирует только поздние стадии. Высокую информативность даёт КТ с энергией 120 кВ: участки газонаполненной резорбции пририсовывают чёткие контуры каверны. МРТ демонстрирует гипоинтенсивность на T1, гиперинтенсивность на T2, при STIR наблюдается «дымовой сигнал» — признак активного отёка. Динамический рентген в положении стоя и лёжа фиксирует псевдоартроз за счёт перемещений свыше 2 мм. Дифференциальный ряд охватывает спондилит, метастазы, миеломную инфильтрацию, при заболевании Кюммеля-Вернея лабораторная панель остаётся спокойной, края полости выглядят гладкими.

Принципы терапии

На ранней стадии применяю перкутанную вертебропластику фосфорсодержащими композитами. Вязкая паста вводится под давлением 2–3 атм, заполняет каверну, восстанавливает биомеханику, прекращает микродвижения. При выраженном клиновидном разрушении предпочтителен баллонный кифопластический этап с раздуванием баллона до высоты, подобранной по шаблону соседнего позвонка. У пожилых с остеопорозом добавляю сквозную фиксацию короткими педикулярными винтами, так как качественные балки вокруг винта часто дефицитны.

Продвинутая деформация диктует корригирующую остеотомию Smith-Peterson либо PSO с укорочением заднего столба. Операция минимизирует кифоз, защищает спинной мозг, восстанавливает сагиттальный баланс. После вмешательства назначаю антиостеокластические препараты — деносумаб, абалопаратид — курсами с контролем маркеров CTX.

Реабилитационный протокол включает раннюю вертикализацию на ортезе Jewett, изометрическую активацию экстензоров, тренировку проприоцепции платформой Бальтазар. Дозу нагрузки повышаем после мониторинга копроструктурности цемента по КТ-сканам через три недели.

Своевременная интервенция стабилизирует позвонок, купирует боль, сохраняет мобильность человека. Запоздалая диагностика приводит к неврологическому дефициту, вплоть до парапареза.

Первичная профилактика строится на контроле минеральной плотности костей через двухэнергетическую денситометрию у лиц старше пятидесяти, бережном отношении к кортикостероидам, регулярной тренировке глубоких мышц спины.