Я веду пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника двенадцатый год и вижу, как «хронический огонь» в подвздошной кишке подтачивает силы, гасит ясность, бросает вызов каждодневной активности. Болезнь Крона — трансмуральное гранулематозное воспаление, способное захватывать любой сегмент пищеварительной трубки от ротовой полости до перианальной зоны. Генетические мутации (NOD2, ATG16L1), дисбиоз, стресс и пищевые триггеры образуют хитросплетение, запускающее неконтролируемый иммунный каскад.

Клиническая мозаика

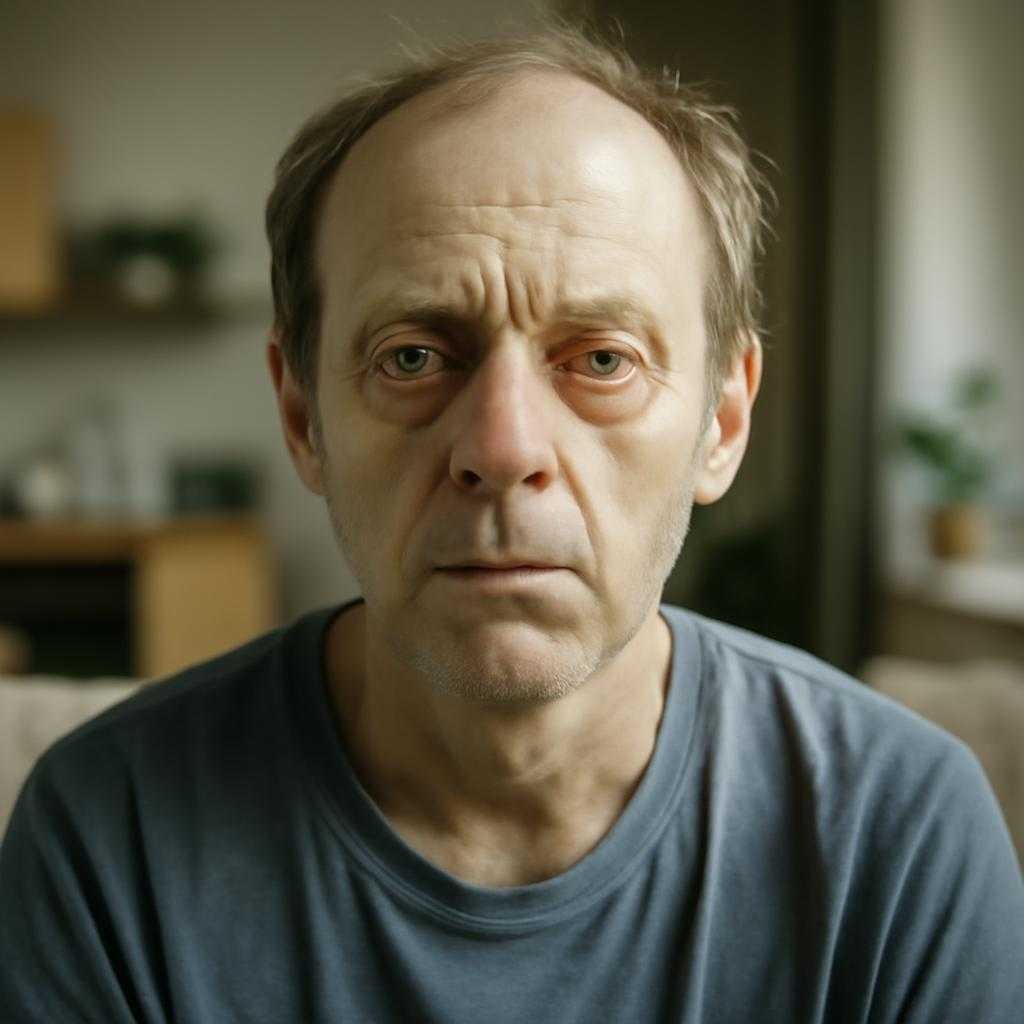

Ни одного стандартного портрета. У одних преобладают схваткообразные боли в правом подвздошье, у других — упорный понос без крови, у третьих — лихорадка, анорексия, саркопения. Часто формируются афтозные язвы во рту, увеит, энтезиты, перианальные свищи. Воспалительные цитокины проникают через гематоэнцефалический барьер, пациент жалуется на «туман» в голове, замедленное извлечение воспоминаний.

Длительное воспаление подвздошной кишки приводит к дефициту кобаламина, желчных солей, жирорастворимых витаминов. Я наблюдал падение уровня B12 до 90 пмоль/л — тревожная отметка для когнитивной сферы.

Диагностический поиск

Первая линия — колоноскопия с интубацией терминального отдела подвздошной кишки и прицельной биопсией. Точечные язвы, «булыжная мостовая», афты, сегментарное поражение подсказывают правильное направление. Гранулёмы, выявленные при окраске Гиансен—Творт, завершают картину. Фекальный кальпротектин > 250 мкг/г, CRP > 10 мг/л подтверждают системную активность. МР-энтерография демонстрирует утолщение стенки, эффект «fat halo», фиброзные стриктуры. Для утсочинения картины применяют ПЦР на Yersinia, Mycobacterium, CMV.

Парижская классификация выделяет L1 (илеум), L2 (толстая кишка), L3 (илеоколит) и L4 (верхний отдел). Поведенческий код включает B1 (непроникающий, нестенозирующий), B2 (стеноз), B3 (пенетрация). Такой шифр облегчает выбор терапии.

Медикаментозная коррекция

Для индукции ремиссии при средней активности применяют системные глюкокортикоиды коротким курсом. У ребёнка предпочитаю эксклюзивное зондовое питание. При индексе CSI > 300 стартует инфликсимаб либо адалимумаб, контролирую терапевтический уровень и антиdrug антитела. Роль тиопуринов остаётся при дефиците доступа к биологическому препарату либо для стероид-спарринга.

Новые молекулы — устекинумаб (anti-IL-12/23), филяголимода пока нет. Тофацитиниб тормозит JAK-сигналинг, снижая IL-6 и TNF-α, открывая путь к спокойному кишечнику. При пероральном приёме проверяю липидный профиль и риск тромбоза.

Диета с низким содержанием FODMAP, триптофановый рацион, адекватная омега-3 нагрузка поддерживают микробный баланс, уменьшают микротромбокапилляропатию. У академического пациента с гипоплазией Akkermansia muciniphila выполнил пересадку фекальной микробиоты — клинический эффект возник через три недели.

Когнитивную сферу защищаю мультимодальным подходом: месячный курс метилкобаламина 1 мг в/м, упражнения dual-n-back, контроль глубины сна посредством актиграфии. При тревожности используют низкие дозы эсциталопрама, избегая антихолинергической нагрузки.

Поддержка ремиссии

После достижения клинического затишья преследую эндоскопическое и трансмуральное заживление. Сохраняю азатиоприн 2 мг/кг либо поддерживаю биологический интервал шесть-восемь недель, ориентируясь на trough-level. Fecal calprotectin < 100 мкг/г, отсутствие уложенных петель, нормальный просвет — критерии оптимального контроля.

Хирург, приглашённый при стриктуре длиннее десяти сантиметров или множественных свищах, выбирает лапароскопическую резекцию либо строгопластику. Микрорезекция с швом Heineke-Mikulicz сохраняет длину кишки, предотвращая короткокишечный синдром.

План иммунопрофилактики включает инактивированный грипп, конъюгированный пневмококк, HBV, перед биологикой желательно получить защитный титр varicella-zoster.

Ранний переход к стратегии treat-to-target, индивидуальный мониторинг и партнёрское взаимодействие врача и пациента переводят болезнь из хаотичной в управляемую, сохраняя ясность мышления, энергию и жажду жизни.