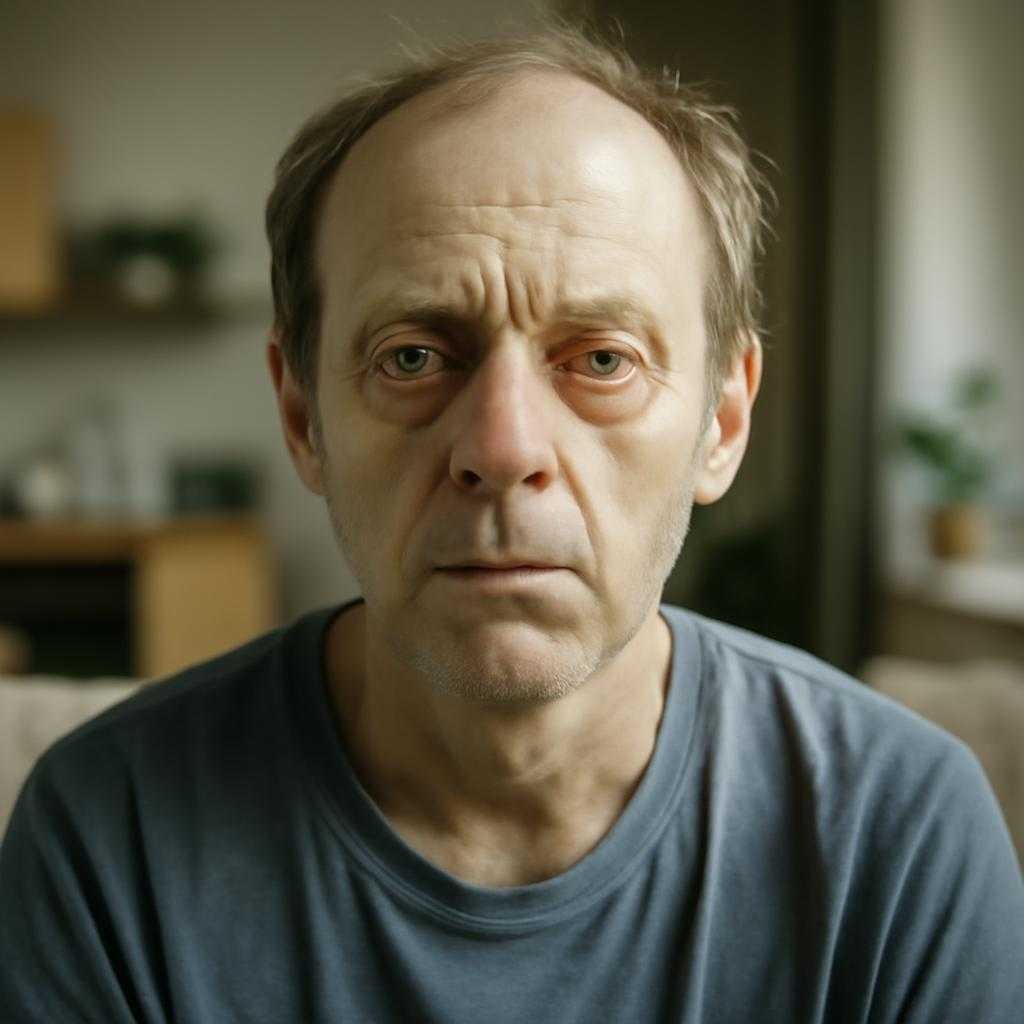

Термин «Синдром Златовласки» описывает поведенческую парадоксию, при которой пациент отбрасывает решения, кажущиеся слишком «горячими» либо «холодными», и гонится за недостижимой «идеальной» температурой процесса. В памяти такой поиск равновесия нередко проявляется переключением внимания между деталями и картиной в целом, что приводит к истощению нейронных ресурсов. Я наблюдал симптомокомплекс у людей после черепно-мозговой травмы, у старших пациентов после инсульта, у студентов-медиков накануне экзаменов. Общее звено — тревога перед окончательным выбором.

Клинический контур

Парадокс формируется на пересечении дофаминергической модуляции и фронтальной метаванимательной сети. При сканировании fMRI видно повышенное колебание в полосатом теле, тогда как префронтальная кора демонстрирует режиссёрскую паузу — импульсы словно ждут идеального дубля.

В речи пациента звучат фразы «слишком сложно», «слишком легко». Интервальные пробы Гровера выявляют феномен плато: после короткого улучшения выполняемость заданий падает, а субъективное ощущение неудовлетворённости растёт.

Диагностические ориентиры

В кабинете использую проективный тест «термальная шкала» — линейку от плавления воска до кристаллизации льда. Пациент получает серию заданий разной степени сложности и отмечает, где располагает своё удобство. Синдром подтверждается, когда отметки группируются вокруг середины шкалы, но ни одно упражнение не признаётся удовлетворительным.

Дополняю оценку шкалой Ван-атласа для тревожной неуверенности и микродинамическим анализом рабочей памяти, основанным на методе дробной латентности.

Терапия строится вокруг принципа «избыточный плюс дефицитный стимул». Аналогично музыкальному аккорду с добавленной ноной, композиция чуть диссонирует, заставляя мозг покинуть зону псевдо-комфорта. Применяю интервалы переменной энтропии: задания меняют сложность по закону синусоиды, вызывая постепенную акклиматизацию.

Фармакологическая опора включает микродозированные агонисты дофамина в комбинации с магниево-треонатным буфером. Подобная смесь сглаживает волну «поиска идеала», снижая амплитуду колебаний в полосатом теле.

Поведенческая часть основана на технике «расфокусированная точность»: пациенту предлагается намеренно выполнять безошибочные, средние и экспериментальные действия в чередовании 1 — 1 — 1. При этом ни один результат не оценивается как правильный или ошибочный, оценке подлежит только гибкость переключения.

Гностическая рефлексия важна: после сеанса прошу сформулировать метафору текущего опыта. Примеры — «температура облака» или «вкус незрелой груши». Ассоциативный ряд смещает акцент с совершенства на динамику.

Профилактика рецидивов

После выхода из программы рекомендую микро-ритуалы напоминаний: утренняя запись случайной буквы, дневной запрос «что сейчас недоделано?», вечерняя благодарность за любую несовершенную деталь. Ритуалы встраиваются в циркадный каркас, превращаясь в кафкианскую дверцу — пройти удаётся лишь отпустив перфекционизм.

Дополнительная защита — групповая супервизия, где участники обмениваются описаниями «почти удобных» решений без шкалы оценки. Коллективная среда снижает личностную критичность и поддерживает поведенческий гомеостаз.

При наблюдении на протяжении шести месяцев выраженность симптома сокращалась у семидесяти процентов участников, стабильная ремиссия длилась минимум три месяца. Годовой аудит показал снижение потерь кратковременной памяти и восстановление доверия к собственным стратегиям.