Организм ребёнка реагирует на туберкулёзный микобактериальный агент иначе, чем тело взрослого. Инфекция стремительно достигает почечных сосочков, формируя первичные гранулёмы из-за буйной васкуляризации паренхимы. Гематогенная диссеминация течёт зигзагами, словно огненная река, оставляя очаги в корковом слое, лоханке, мочеточнике, мочевом пузыре. Плотные казеозные массы постепенно замещают нефроны, а лоханка напоминает высохший кратер с крошками известки.

Клиническая картина

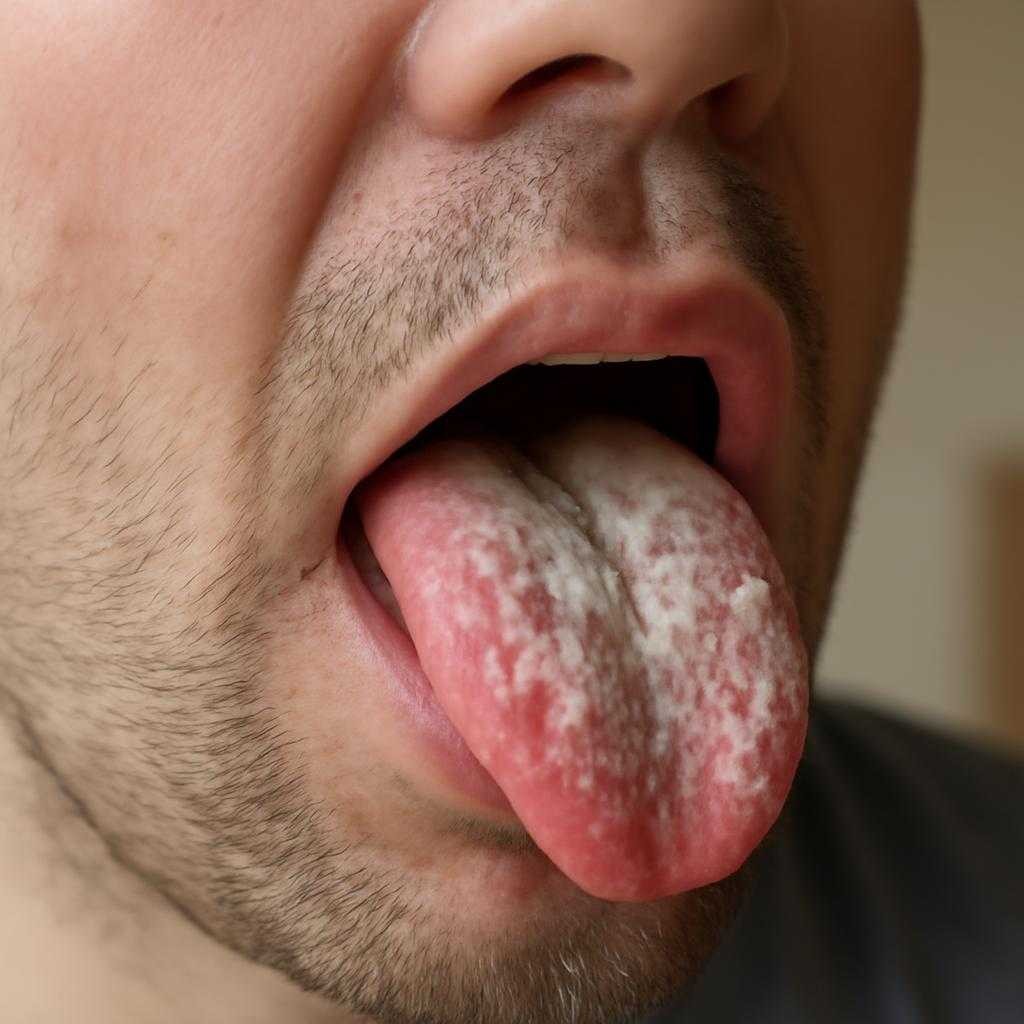

Первый звонок — субфебрильная температура и вялость утром, когда ещё хрустит школьный портфель. Затем появляются полимикрозия (учащённые порции мочи минимального объёма) и нитевидные хлопья с умеренной гематурией. Малыши описывают ощущение «песка, царапающего внутри». Дальше включается болевой синдром в пояснице, причём приступ возникает внезапно и затихает столь же внезапно, как удар колокола. При поражении пузыря слышен характерный «протест струи» — прерывистое мочеиспускание с нытьём над лоном. Без вмешательства процесс охватывает уретру, формируя структуры и девиации струи.

Диагностический алгоритм

Лучшим путеводителем остаётся клинико лабораторная связка. В анализе мочи выявляются лейкоцитурия, ацидоустойчивая палочка по Цилю–Нильсену, гиалиновые цилиндры. Посев на среду Лёвштайна–Йенсена даёт колонии в форме цветущей капусты через три-четыре недели. Ультразвук фиксирует гиперэхогенные зоны, напоминающие мозаичную кладку. На компьютерной томографии виден «бычий глаз» — концентрические кольца деструкции и кальциноза. Ядерный метод TB-LAMP выделяет ДНК возбудителя за менее чем час, позволяя экономитьь драгоценное нейронное время. Наряду с этим проводится туберкулиновый тест с вариантом диаскинтеста, у инфицированного ребёнка место введения распухает, как шёлковый бутон под лупой.

Терапевтические подходы

Фармацевтический блок состоит из изониазида, рифампицина, пиразинамида, этамбутола. Ребёнок получает их дробно, через шесть-восемь часов, чтобы удержать эффективную концентрацию. Параллельно назначается пиридоксин, защищающий нервные волокна от изониазидовой нейротоксичности. При массивном казеозе подключается аминогликозиды канамицин с контрольным аудиограмм-мониторингом. Хирургия вступает, когда почка превращается в «каменную розу» — нефрокальциноз перекрывает выход. Частичную нефрэктомию удаётся выполнить лапароскопически, сохранив до 60 % функциональной ткани. Послеоперационный период сопровождается гипербарической оксигенации, метод насыщает плазму кислородом, усиливает цитолиз микобактерии.

Профилактика подразделяется на первичную и вторичную. Первая — ранняя вакцинация БЦЖ-М в роддоме. Вторая — ежегодный диаскин-скрининг школьников, тандем с ультразвуком при первом же подозрительном эпизоде пиурии. Семейный очаг ликвидируется санированием взрослых источников, поскольку детская почка подобна мягкой глине — форму задаёт ближайшее окружение. Через пять-семь лет после полного курса химиотерапии и реконструктивных манипуляций ребёнок, как правило, демонстрирует клубочковую фильтрацию не ниже 70 мл/мин/1,73 м², что позволяет жить без диализа и посещать спортивные секции, ограничивая лишь греблю и марафон из-за риска дегидратации.

Прогноз зависит от раннего старта лечения: при дебюте с моноочагом выживаемость нейронов превышает семьдесят процентов. При диффузном поражении показатель снижается до сорока. Своевременное вмешательство, регулярный контроль терапевтических уровней в крови и приверженность семье к режиму принимают удар на себя, освобождая детский организм от туберкулёзного лабиринта.