Я вижу воспаление верхнечелюстных пазух едва ли не ежедневно. Слизистая разрыхлена, мерцательный эпителий теряет такт, экссудат густеет, а соустье запирается подобно дверце старого часов — тихо, но неумолимо. Без вентиляции пазуха превращается в тёплый резервуар, где растёт бактериальная колония.

Этиология складывается из трех пластов. Первый — респираторные вирусы, повреждающие реснички и открывающие путь бактериям. Второй — собственно микробный пейзаж: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, реже Moraxella catarrhalis. Третий — факторы дезауэрации: искривлённая перегородка, одонтогенный очаг, аллергический отёк. У каждого пациента пропорции слоёв различны, словно оттенок смолы в янтаре.

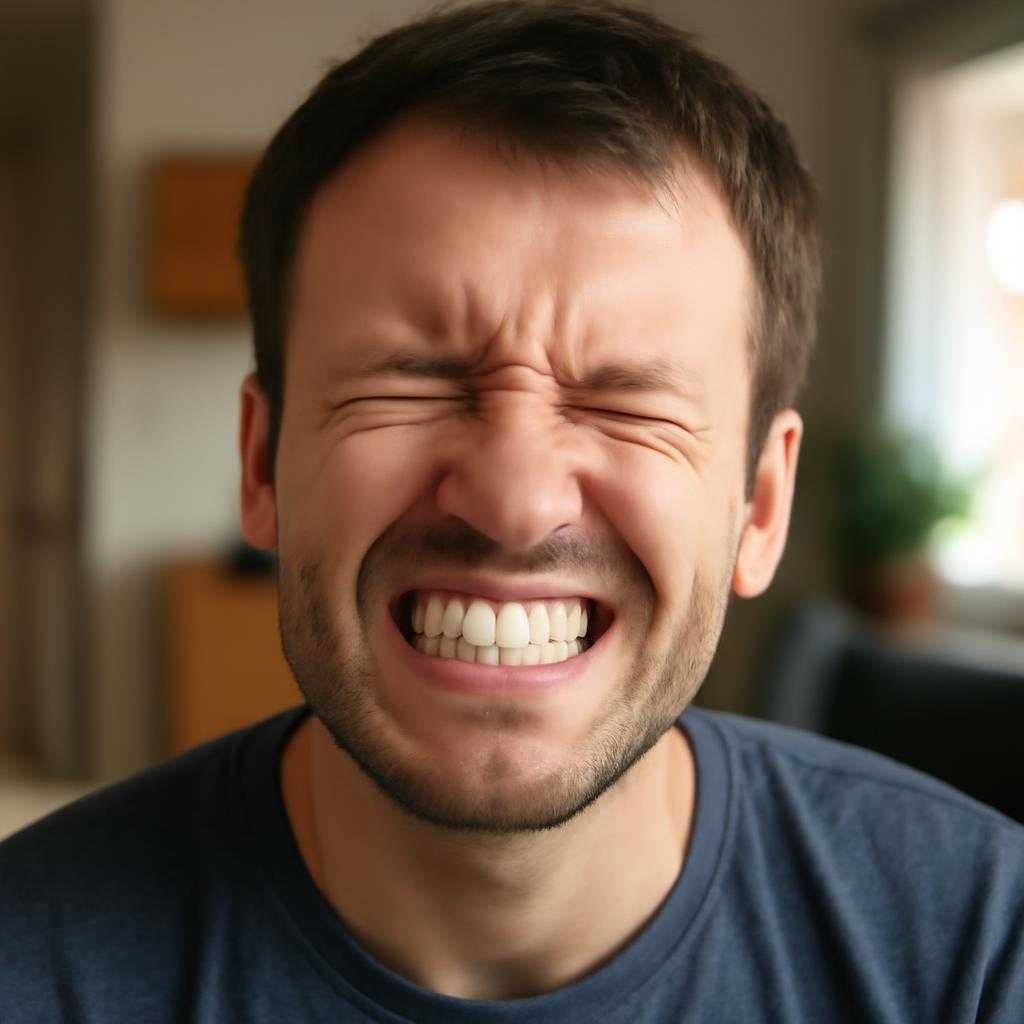

Клиническая картина чаще дебютирует распиранием под глазницей и утраченным носовым голосом. Густая ринорея, сниженный нюх, тяжесть головы к вечеру, субфебрилитет — стандартная четвёрка признаков. Добавлю характерный признак: боль усиливается при наклоне, будто в пазухе переливается свинец. При остром процессе вывод секрета ещё возможен, при подостром — образуется ксилостаз, при хронизации наблюдаю гиперплазию слизистого покрова и формирование мукоцеле.

Когда обращаться

Температура выше 38 °C, боль, отдающая в зубы, односторонний гнойный поток по задней стенке глотки — повод не тянуть время. У детей тревожит периорбитальный отёк и диплопия, здесь счёт идёт на часы, иначе вероятна флегмона глазницы.

Диагностическая мозаика

Фронтальная рентгенография выявляет уровень жидкости лишь при плотном экссудате. Компьютерная томография показывает не только отёчную слизистую, но и остеосклероз стенок. Диагностику дополняю диафаноскопией — старым, но информативным методом: слабый светодиод поднимает красный ореол через здоровую пазуху, а воспалённую оставляет в тени. В спорных ситуациях использую эндоскопию — зонд передаёт изображение с разрешением, достаточным для различения механоцитов — клеток, реагирующих на давление секрета. Лабораторный блок включает общий анализ крови, С-реактивный белок, бакпосев с определением MIC, чтобы подобрать антибиотик щадящий, но точный.

Алгоритм лечения

Первое звено — деконгестанты коротким курсом ≤ 5 дней, иначе возникнет медикаментозный ринит. Второе — изотонические орошения: 200 мл стерильного раствора через лор-комбайн вымывают до 70 % гнойного содержимого. Третье — системные антибиотики при бактериальном подтверждении: амоксициллин клавуланат 45 мг/кг/сут у детей, 1 г×2 у взрослых, либо респираторные фторхинолоны при β-лактамной непереносимости. Я ориентируюсь на параметр fT>MIC — время, когда концентрация превышает минимальный порог, правильный расчёт сводит риск резистентности к нулю.

При персистирующем процессе используют пункцию через нижний носовой ход. Обезболивание — лидокаиновая аппликация, затем игла Куликовского, отёк спадает, экссудат выводится, полость промываю раствором диоксидина. Для пациентов, опасающихся иглы, применяют баллонную синусопластику: катетер с манжеткой раскрывает соустье, снижая травму до микрофиссур. В тяжёлых случаях прибегаю к функциональной эндоскопической синусохирургии (FESS) — удаление гиперплазированных участков, сохранение анатомии.

Фитотерапия служит вспомогательным штрихом. Иизотропный экстракт Cyclamen europaeum стимулирует рефлекторный дренажа синус корректоры на основе N-ацетилцистеина разжижают слизь, ускоряя мукоцилиарный клиренс. Для восстановления эпителия назначаю спрей с полидекстрозой — она формирует защитную плёнку и снижает адгезию патогенов.

Профилактика опирается на три кита: своевременная санация кариозных зубов, грамотное лечение ринитов, адекватная влажность воздуха — 45–55 %. Каждый вдох через увлажнённую слизистую напоминает прохладный ветер в кронах, где листья свободно колышутся, а не склеены смолой.

Завершая, напомню важный образ. Верхнечелюстная пазуха — своеобразный зимний сад организма. Достаточно убрать треснувшее стекло, наладить полив и отвести лишнюю влагу, и в ней вновь зашумит зеленый хор ресничек, двигая воздух легко и ритмично.