Глиоматоз — инфильтрационный глиальный шторм, уподобляющийся густому туману, затягивающему извилины коры. Процесс поражает три и более доли, иногда простирается в ствол, мозолистое тело, спинной мозг. Частота колеблется в пределах 0,02–0,05 % онкологических процессов ЦНС, поэтому ранние описания тянулись по архивам, словно рассеянные нити редкой кометы.

Морфогенез включает сочетание IDH-дикого типа астроцитарных клеток, амплификацию EGFR, LOH 10q и другие хромоаберрации. Роль эпигенетических «эпп» (от anglo-saxon ep, конформационный сдвиг хроматина) подтверждена метилированием MGMT-промотора, влияющим на алкилирующую химиорезистентность. В толще инфильтрата выделяют псевдонодулярные очаги – карманы, где активируются глиосферы, напоминающие нейроадгезивные планетоиды.

Клинический спектр

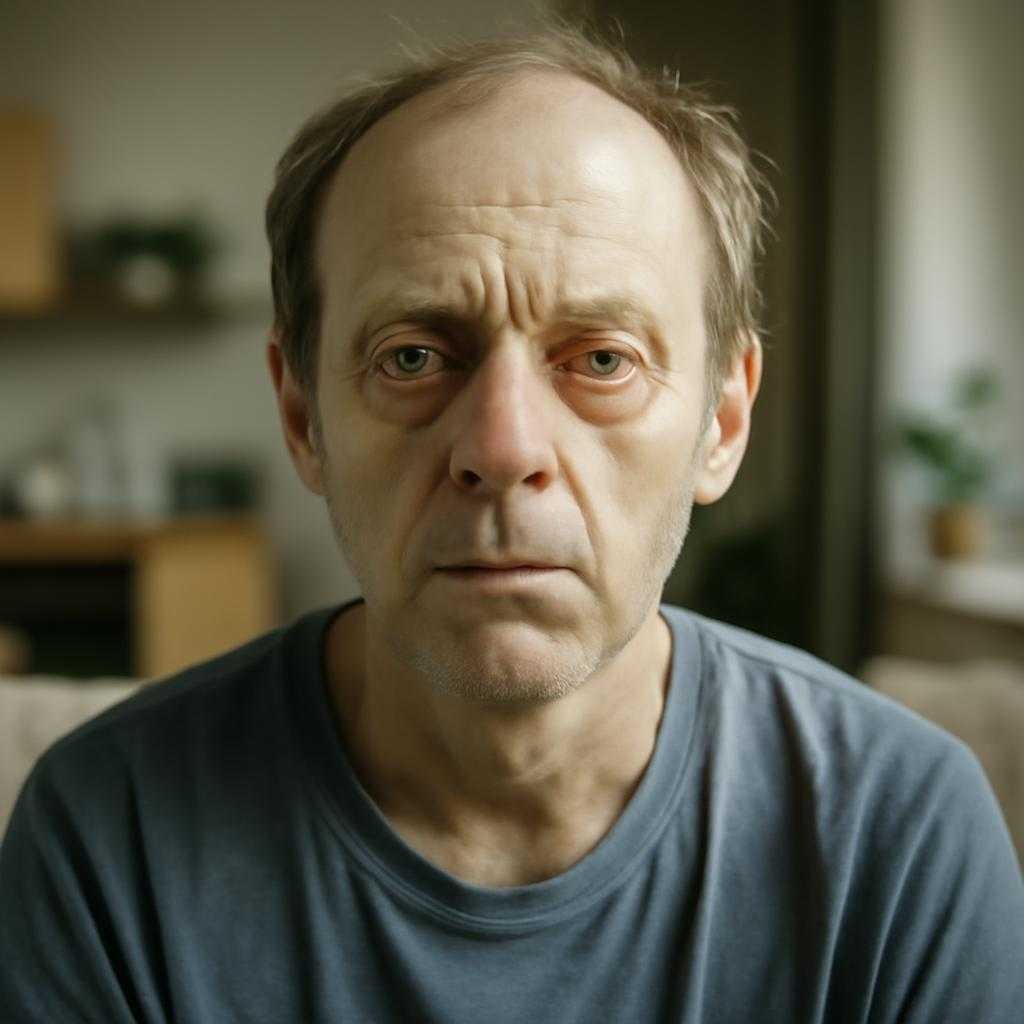

Начало коварно. Пациент жалуется на астено невротические феномены, мигренозную цефалгию, абулический синдром. По мере экспансии присоединяются эпилептические пароксизмы, афазия, лабильность настроения, выпадения поля зрения. Интересен «синдром прожектора»: человек теряет способность извлекать недавние эпизоды, будто луч внимания скользит, не задерживаясь на памяти. Температурный градиент в опухоли порой порождает дисмальгию — локальный болевой импульс при переходе из тепла в прохладу.

Диагностический алгоритм

МР-томография FLAIR выдаёт серповидные зоны гиперинтенсивности, охватывающие несколько долей без масс-эффекта. Диффузионные карты демонстрируют снижение коэффициента ADC поблизости от гипермобильных глиоцитов. MR-спектроскопия сигнализирует о подъёме холина, снижение N-ацетиласпартата, увеличении липид-лактатного пика. 18F-FDG-ПЭТ подчёркивает метаболически активные фронты. Для гистологической верификации берут стереотаксическую колонну биоптата диаметром 2,1 мм из наиболее метаболичной зоны, избегая эло́квентных структур. Инвазия охватывает периферические аксоны без нарушения их миелиновой оболочки, отчего классическая HE-окраска выглядит обманчиво спокойной, для лучшего контраста используют GFAP-иммунопероксидазу.

Тактика лечения

Хирургическая резекция ограничена, оперируют лишь псевдонодулярные карманы, чтобы подсчитать индекс Ki-67 и уменьшить эпилептогенность. Фракционированное облучение 50–54 Гр распределяют по расширенным контурам, невзирая на одалиск — тонкую линию границы опухоли. Темозоломид 75 мг/м² вводят конкомитантно, затем адъювант 150–200 мг/м² 5/28. При MGMT-неметилированных вариантах подключают PCV-протокол. Антиангинальные свойства бевацизумаба сдерживают вазогенный отёк, уменьшая стероидную нагрузку. Нейрореабилитация строится на принципах «мнемо-кардиограммы»: каждое упражнение фиксируется в карточке с эмоциональным якорем, вызывающим устойчивую консолидацию следов в гиппокампе. Средняя медиана выживаемости укладывается в 12–18 месяцев, однако спорадические наблюдения демонстрируют плато свыше трёх лет при сохранном когнитивном статусе.

Курация требует эмпатии и хронобалансировки: вечерние часы отводятся лёгким когнитивным нагрузкам, дневные — физической активности низкой амплитуды, предотвращающей саркопению. В клинической практике встречается феномен «тихой реминисценции» — краткий возврат утраченных воспоминаний за несколько дней до терминальной фазы, команда паллиативной поддержки готовит семью к такому окну ясности, чтобы наполнить его нужными словами.

Глиоматоз напоминает лабиринт, где опухолевые клетки расставляют зеркала, размывая границу между здоровой и поражённой тканью. Чем точнее инструмент, чем внимательнее взгляд нейрорадиолога, тем выше шанс расслышать шёпот мозга сквозь шум глиальных бурь и подарить пациенту драгоценные месяцы ясного сознания.