Уже тридцать лет я наблюдаю, как лаборатории разных континентов спорят с ВИЧ, а он — природный криптограф — шифрует антигены быстрее, чем публикуются протоколы клинических фаз. Условный пациент нулевых считал иммунодефицит приговором, пациент двадцатых живёт десятилетиями, однако прививочного шприца по-прежнему нет.

Эволюция вируса

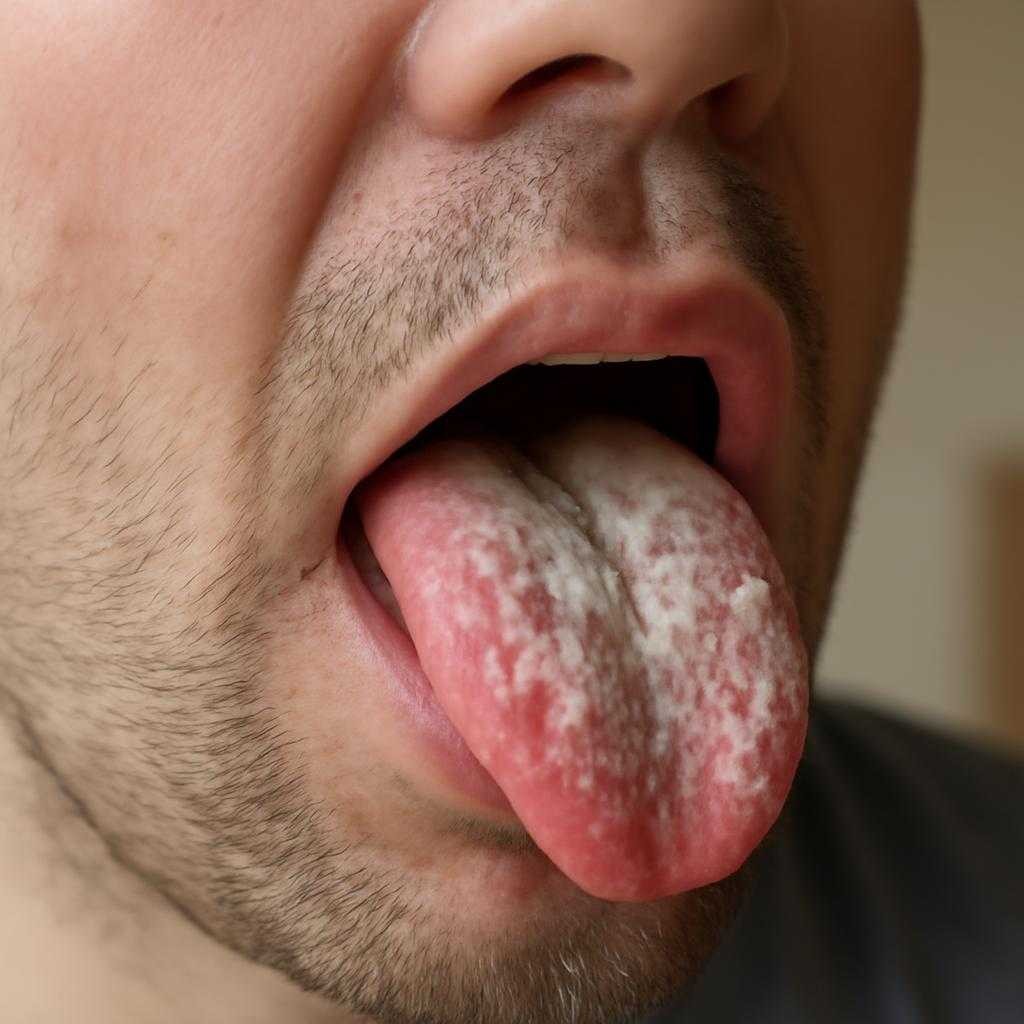

Геном вируса прописан в РНК — материале с высоким процентом транскрипционных огрехов. Ошибки репликации ведут к «антигенному дрейфу»: эпитопы меняют форму, гликановый щит утолщается, эксклюзивные сахара закрывают консервативные участки оболочки gp120. В результате нейтрализующие антитела, созданные классическим способом, теряют посадочную площадку раньше, чем учебники проходят переиздание. Даже редкие «широко-нейтрализующие» клоны, выделенные у отдельных долгоживущих пациентов-контроллеров, успевают устареть в пределах одного эпидемиологического сезона.

Иммунологические тупики

Первые плазмидные проекты использовали линейные пептиды. Организм отвечал, но ответ оказывался «слишком локальным»: антитела узнавали лабораторный штамм IIIB, полевой субтип C оставался невосприимчивым. Адъюванты на базе монтаниды усиливали титр, параллельно провоцировали гипертермию и астению — добровольцы покидали протокол раньше графика. Векторные решения с аденовирусом-5 столкнулись с феноменом «иммунологического затвора»: существующие антитела к аденовирусу гасили экспрессию гена env, а у лиц с высоким титром к Ad5 риск заражения ВИЧ после вакцинации даже поднимался. Пример научил скрупулёзно проверять фоновые серопробы, но оставил психологический рубец у регуляторов.

Тактика будущего

Сейчас в прицеле находится стратегия mRNA-каскадов: серия инъекций, каждая — новая версия иммуногена, навигация которой напоминает игру в шестерные шахматы. Первая доза вводит «герминальный приминг», настраивая прибавочные центры, последующие дублируют отбор, приучая В-клоны к редким конформациям gp160. Параллельно идёт работа над виропсомерами — наночастицами, украшенными копиями внешней оболочки ВИЧ. Они формируют «обманку» для иммунной системы, минимизируя отвлекающую реакцию на сам носитель. Тиронебавир, экспериментальный ингибитор фуриноподобных протеиназ, рассматривается как адъювант-сенсибилизатор: он снижает гликозилирование иммуногена, упрощая доступ к консервативному стержню.

Оптимизм сохранился не из-за лозунгов, а благодаря статистике: количество выживших с диагональю CD4 > 500 растёт, значит иммунитет способен держать вирус под контролем при корректной стимуляции. Я пишу эти строки, сохраняя в архиве каждую неудачу: отрицательные результаты кумулятивно подводят к формуле, в которой наконец сойдутся эпитоп, носитель и безопасный адъювант. Пока шприц не наполнен, остаётся терапия, но память об умерших подталкивает к таблицам Пирсона, к B-клеточным библиотекам и к новым консенсус-последовательностям. Победа займёт время, однако вирус уже утратил монополию на скорость.