Как практикующий невролог я регулярно сталкиваюсь с романтическим ярлыком «болезнь аристократов». Пахучие свечи, шелест гигантских юбок, приглушённый канделябр — именно в такой декорации Виктор Гюго описывал пульсацию висков у своих героев. Реестр жалоб на «megrim» сохранили письма Канта, дневники Дарвина, партитуры Чайковского. Матрос или ткач, вероятно, просто не вёл хронику боли, поэтому культурный объектив задержал образ утончённого страдальца.

Этимология стереотипа

Термин migraine пришёл из поздней латыни и персидских медицинских манускриптов, а в Россию его принёс Литров-Эшенбург в 1859 году. Параллельно в светских кругах укрепилось слово «граниль», подчеркивающее «шлифованную» боль, будто драгоценность, доступную избранным. Отсюда вывод: аристократия не порождала расстройство, а просто документировала его.

Нейронный спектакль боли

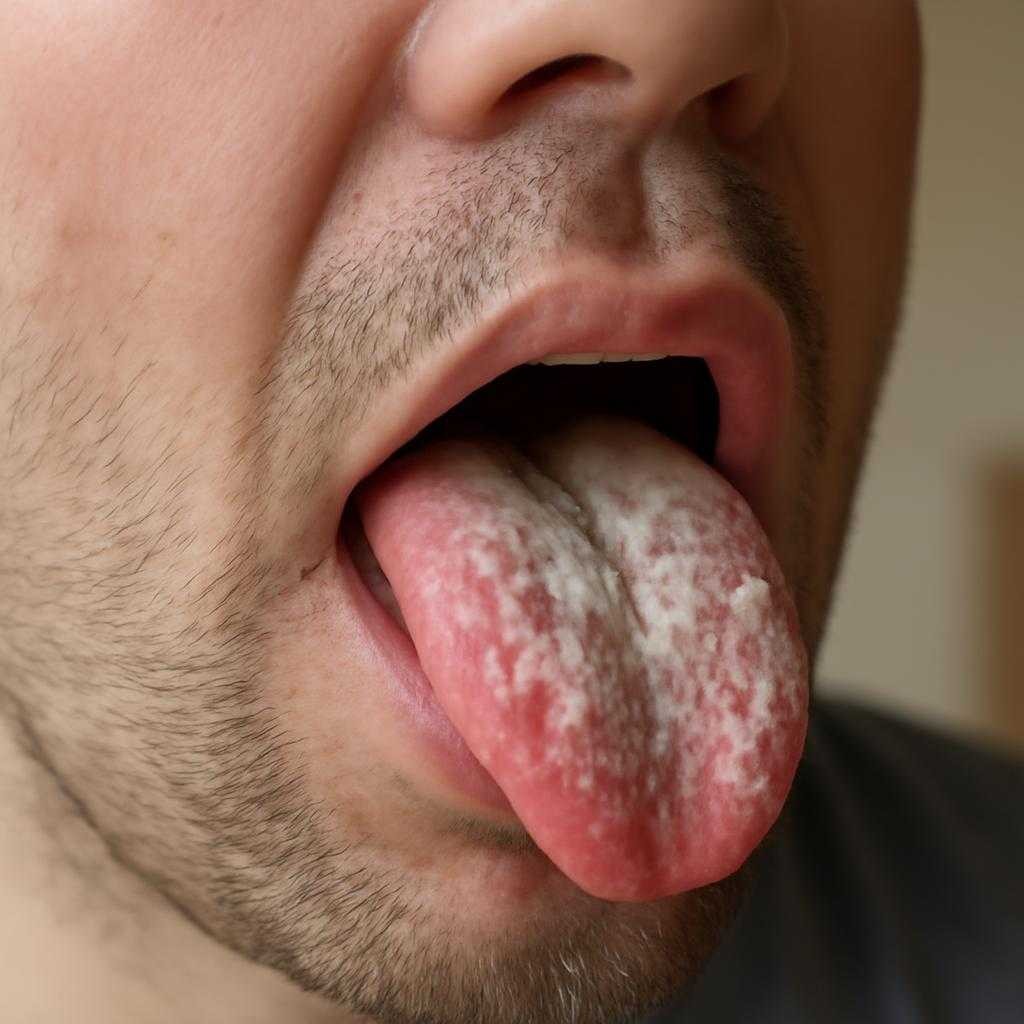

Кора затылочной доли запускает спрей-волну — кортикальную депрессию. Фотон попадает на сетчатку, возникает скотома — слепое пятно с мерцающими зубцами. Тригеминоваскулярная сеть выделяет субстанцию P, пламенеют менингеальные сосуды, высвобождается CGRP-пептид, а таламус превращает всплеск сигналов в вереницу ударов. Отдельная изюминка — алодиния, когда лёгкое прикосновение к коже темени воспринимается как удар колоколом. Древний «аристократический» шлейф здесь ни при чём: корреляция связывает приступы с полиморфизмом гена TRPM8, регуляцией оксида азота и циклом сна, а не с родословной.

Портрет пациента нынешней эпохи

На приёме сидит айтишник с ноутбуком, контрабасист оркестра, бариста, беременная архитектор. У всех похожий трек: фотофобия, гиперосмия, односторонняя пульсация. Различается только выраженность коморбидной анхедонии или фонофобии. Отдельного упоминания заслуживает статус мигренозус — непрерывная атака дольше 72 часов, требующая инфузии антагонистов 5-НТ₁В/Д-рецепторов и внутривенного магния.

Терапевтический арсенал вышел за рамки кофеина и тёмной комнаты. Триптаны удерживают CGRP-бурю, антитела к этому пептиду дарят месяцы ремиссии. Бета-адреноблокаторы и топирамат снижают частоту, а нейромодуляция затылочного нерва уменьшает интенсивность. На горизонте — дозированный микродозинг ψ-диэтиламид-лизергиновой кислоты, уже продемонстрировавший снижение порога ауры в лаборатории Картермана.

Парадокс «болезни аристократов» рассыпается, как патина на серебре, стоит взглянуть на статистику неврологических отделений. Боль не интересуется гербами, она всего лишь ищет легковозбудимую сеть нейронов, чтобы поставить на сцену очередной электрический балет.