Этмоидит — воспалительный процесс внутри решётчатого лабиринта, комплекса воздушных ячеек, соседствующих с глазницей и полостью носа. Зона снабжается ветвями клиновидно-небного и глазничного нервов, поэтому болевой синдром нередко отдаёт в висок либо за глазное яблоко. Гной экстравазирует через естественные соустья, и при обтурации возникает вакуумный феномен с подъёмом внутричерепного давления. У детей картина развивается стремительно, поскольку перегородки лабиринта тоньше, а иммунитет ещё формируется. У взрослых сценарий чаще напоминает латентный тлеющий очаг.

Анатомия решётчатого лабиринта

Решётчатая кость образует медиальную стенку орбиты и верхне-боковую границу носовой полости. Внутри располагаются 5-15 ячеек, выстланных респираторным эпителием. Подслизистый слой богат кавернозными венами, что объясняет склонность к отёку и быстрому распространению инфекции. Венозное русло соединяется с синусами твёрдой мозговой оболочки, поэтому этмоидит способен инициировать кавернозный синусит либо риккетсионный синдром — системную микроангиопатию со склонностью к тромбозу. Верхняя носовая раковина образует проход к мозговой коробке, а lamina papyracea — почти бумажная перегородка — отделяет лабиринт от орбиты, минимальная толщина провоцирует лёгкую транс-орбитальную миграцию бактерий.

Патогенез

Первичный триггер — риновирусы, метапневмовирус, реже бактерии семейства Streptococcaceae. После уничтожения реснитчатого эпителия наступает агглютиногенный этап: лейкоциты, трофины, фибрин формируют плёнку, лишающую воздушные ячейки дренажа. В течение 24-48 ч температура тела поднимаетсяя, появляется гнойный экссудат с запахом гваякола. При хроническом варианте формируется «гиперэргический пузырчатый полипоз», слизистая напоминает сад мёрзлых кораллов.

Диагноз и лечебный алгоритм

Клиническая картина включает острый фронтоорбитальный цефалгический цикл, гнойную ринорею, офтальмоплегию, гипосмию. Эндоскопия фиксирует жёлто-зеленый налёт вокруг средней раковины. КТ в аксиальной и коронарной проекции выявляет помутнение воздуха, склероз костных перегородок, субпериостальный абсцесс. Для бактериальной верификации применяется ПЦР-панель «Sinuso-12». Лечение строю по схеме: парентеральный цефалоспорин III поколения, затем переключение на пероральный препарат при падении температуры. В тяжёлых случаях добавляю резервный линезолид, при ринофунгусе — липосомальную амфотерицин-B. Топическая терапия включает антисептические орошения гипертоническим раствором, мукоактивные ферменты, антиоксидантную смесь с глутатионом. При отсутствии эффекта в 72 ч проводится эндоскопическая этмоидэктомия, удаляются только поражённые ячейки, сохраняя опорные балки, что уменьшает риск коллапса орбиты.

Память и когнитивный контекст

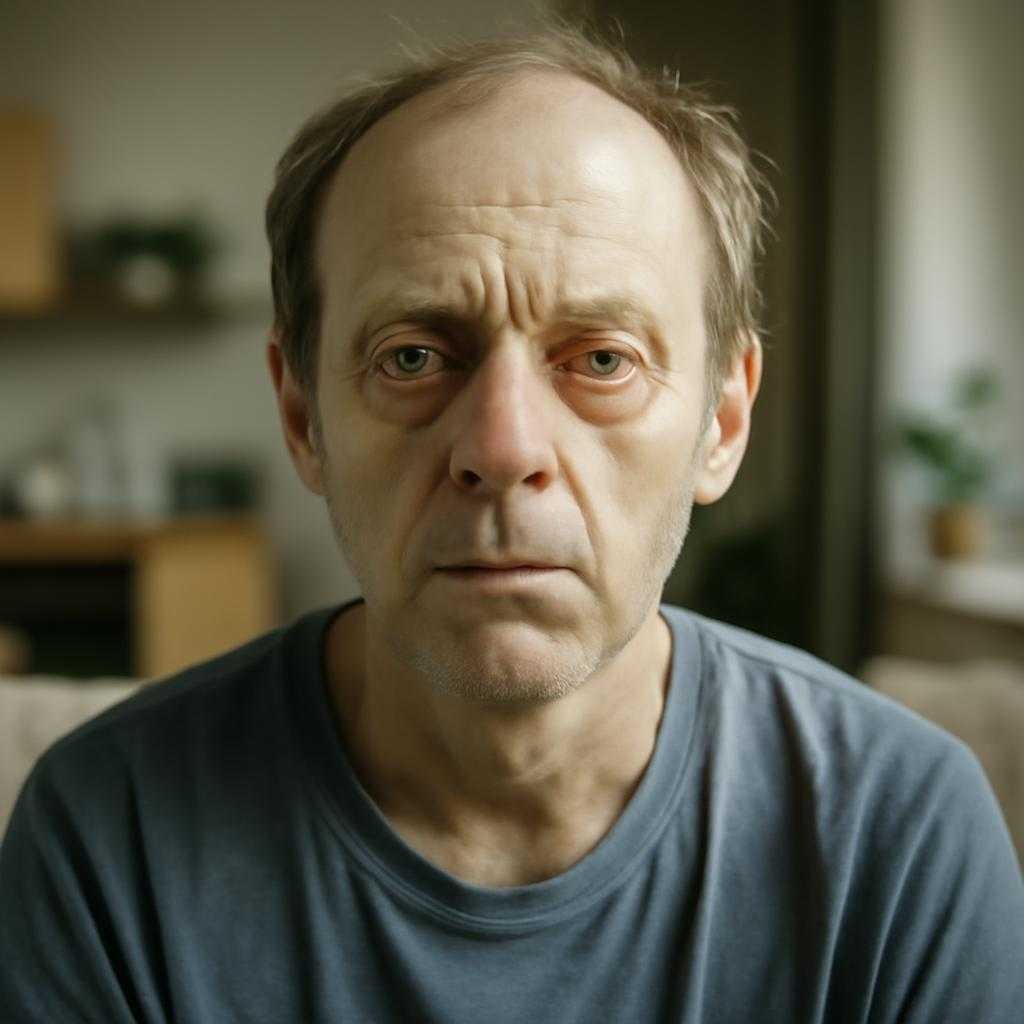

Хронический этмоидит ассоциирован с цитокиновым шлейфом, повышением концентрации IL-6 и гиперинозина в ликворе. Подобная биохимия угнетает гиппокампальный нейрогенез, приводя к эффекту «туманного стекла» в краткосрочной памяти. Пациенты жалуются на затруднение при подборе слов, замедление реакции. После санации очага, нормализации уровня С-реактивного белка и тирозин-киназы наблюдаю восстановление когнитивных тестов MoCA на 3–4 балла.

Профилактика и прогнозз

Для предупреждения эпизодов рекомендую своевременную вакцинацию против гриппа, реабилитацию полости носа после ринотравмы, аэрацию рабочего пространства с относительной влажностью 45–55 %. Морские прогулки обогащают слизистую ионами магния, усиливая мукоцилиарный клиренс. При выполнении перечисленных условий рецидив фиксируется в одном случае из десяти. Отказ от курения снижает вероятность остеомиелита решётчатых перегородок. Прогноз благоприятен, периорбитальные осложнения встречаются редко, однако игнорирование симптомов приводит к флегмоне глазницы и менингиту, сравнимому по динамике с бурей за арктическим кругом.