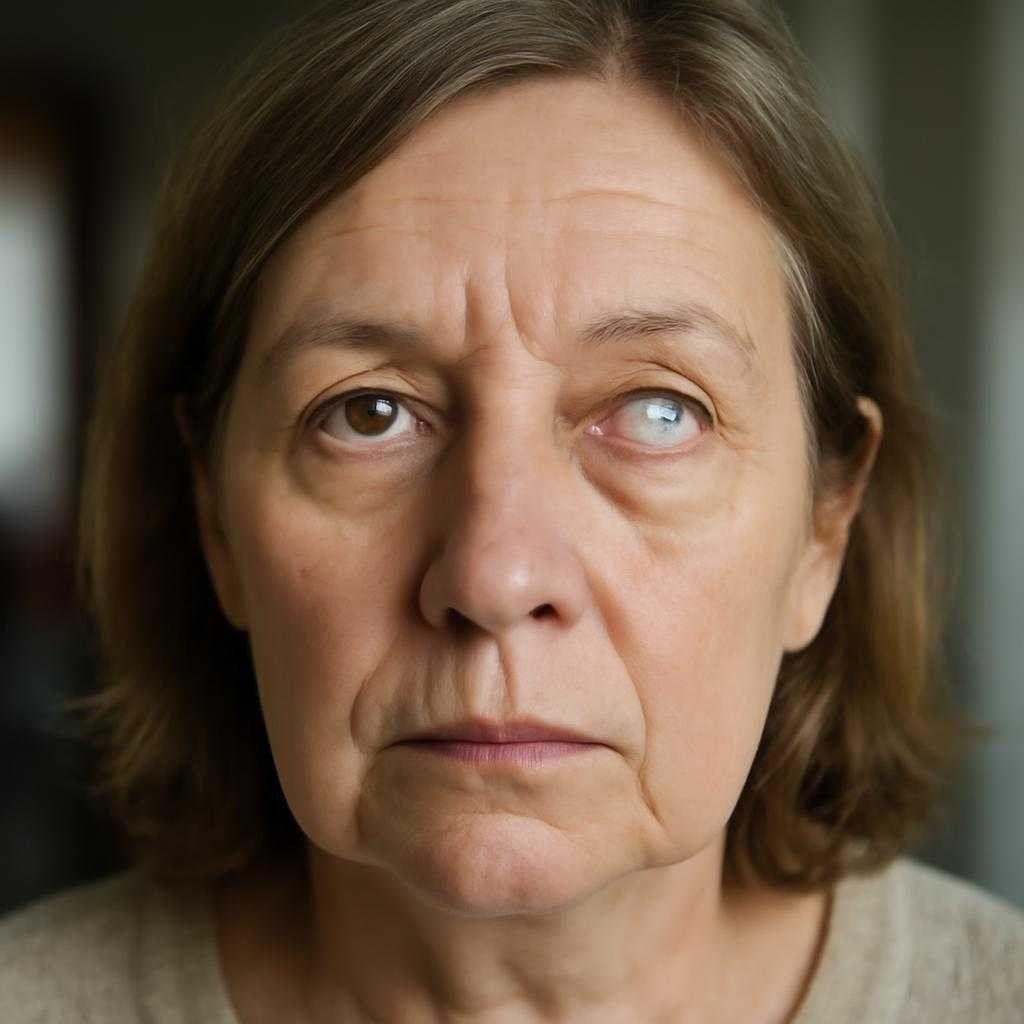

Увеитом называют воспаление сосудистой оболочки глаза — живого амортизатора между сетчаткой и склерой. Сосуды образуют густую сеть, напоминающую астрономическую туманность, одна искра иммунного сбоя — и вместо гармонии начинается буря. Т-лимфоциты циркулируют хаотично, макрофаги выбрасывают цитокины, фибрин набрасывает паутину на хрусталик, зрачок фиксируется спайками, боль набирает обороты.

Ключевые механизмы

В патогенезе задействованы два сценария. Первый — инфекционный: токоподобные бактерии или вирусы проникают через кровоток, их антигены вызывают феномен молекулярной мимикрии. Второй — аутоиммунный: HLA-B27, DRB1*04 или A29 направляют агрессию против собственных меланоцитов. Интрамуральное давление растёт, поток акваториальной влаги замедляется, возникает иридокорнеальный блок.

Часто увеит сигнализирует о болезни Бехчета, саркоидозе, спондилоартрите, язвенном колите, туберкулёзе. В каждом случае пусковым элементом служит разный цитокиновый ансамбль, однако итог один — повреждение зрительного пути.

Чем грозит промедление

Без вмешательства воспалительный шторм переходит на роговицу, хрусталик, сетчатку. Формируется задняя синехия, хрусталик мутнеет, трабекулярная сетка рубцуется, формирование вторичной глаукомы неизбежно. Сосудистая оболочка истончается, аллопатия сетчатки запускает неоваскуляризацию, а отёк макулы стирает центральное поле зрения. На этапе декомпенсации часто фиксирую циклоторакс — вращательное смещение цилиарного тела, вызывающее атипичный астигматизм. В финале возникает фтизис булби — сморщивание глазного яблока.

При рецидивирующем теченииии страдает зрение и память: хроническое воспаление повышает уровень интерлейкина-6, провоцируя когнитивную детренировку. Пациент сталкивается с «туманом» в голове, словно страница книги покрылась инеем.

Ранняя тактика

Диагностика начинается со щелевой лампы и переходит к ангиографии с индоцианином, ОКТ, ультразвуковой биомикроскопии. Серология выявляет боррелиоз, сифилис, вирус герпеса. HLA-типирование уточняет аутоиммунную дорожку.

Терапия базируется на локальных кортикостероидах, ингибитора кальциневрина, биологических агентах. Периокулярный имплант с флуоцинолоном удерживает низкий пик концентрации в течение трёх лет, адалимумаб блокирует TNF-α, сохраняя сетчатку. В случае инфекционного происхождения добавляются цефалоспорины или рибавирин, исходя из спектра.

Профилактика рецидива строится на приверженности: очки с ультрафиолетовым фильтром, вакцинация против гриппа, санация хронических очагов. Тревожным сигналом становится фотопсия, нарушение аккомодации, утренний миоз. При таких симптомах визит к офтальмологу лучше не откладывать дольше суток.