Работаю ревматологом пятнадцать лет, наблюдаю, как системная красная волчанка (СКВ) превращает организм в своеобразный иммунный вихрь: аутоантитела атакуют собственные ткани, активируется комплемент, формируются циркулирующие иммунные комплексы. Клиническая картина порой напоминает пестрый витраж, где каждый сегмент подсвечивает новый симптом.

Клинический калейдоскоп

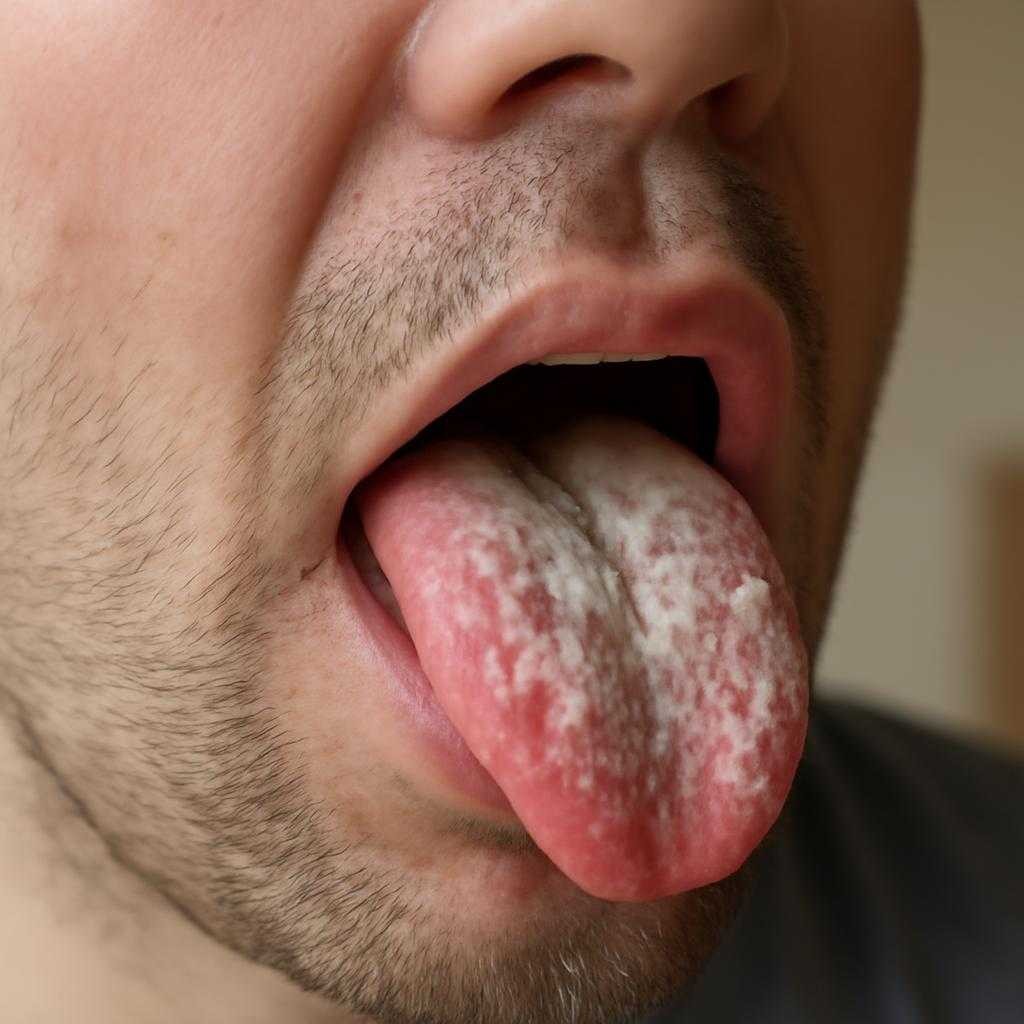

Классическая «малярная» эритема на скулах и переносице не единственный дерматологический сигнал. Хейлит, дискоидные бляшки, феномен Рейно, алопеция в виде гирлянд-кристов — каждый из эпизодов нередко приходит волнообразно. Суставной синдром нередко открывает сценарий: мигрирующая артралгия, утренняя скованность, периартикулярный отёк без эрозий хряща. Серозит, гидроперикард, плевриты приводят к колющим болям грудной клетки. Нейропсихиатрические проявления — эпилептиформный статус, асептический менингит, когнитивные провалы — подчёркивают системность процесса. Гематологическое «танго» включает тромбопеническую пурпуру, гемолитическую анемию, лейкопению.

Иммунологический поиск

Для подтверждения диагноза нужен многоступенчатый лабораторный квест. Антинуклеарный фактор с титром 1:160 и выше выступает сигналом тревоги, специфичность усиливается при выявлении анти-dsDNA, анти-Sm, анти-КоР. Лимфопения, гиперферритинемия, пониженный уровень C3 и C4 комплемента, диспротеинемия в электрофорезе укрепляют подозрение. При некротизированной васкулопатии наблюдается повышенный ангиопоэтин-2, редкий маркер острой активности.

Тонкости инструментальной оценки

Капилляроскопия выявляет мегакапилляры и аваскулярные зоны у половины пациентов. На высокопольной МРТ головного мозга выделяются очаги микроглиоза в подкорковых структурах. УЗИ сердца фиксирует фибриновые отложения на створках клапанов — либман-саксов эндокардит. Биопсия почки с индексом активности по RPS/ISN помогает спрогнозировать исход гломерулонефрита. Электрокардиография, денситометрия, оптическая когерентная томография сетчатки расширяют панораму оценки органного поражения.

Для дифференциации используется шкала SLICK-2012: семь клинических и три иммунологических критерия формируют числовую матрицу. Болезнь Шегрена, дерматомиозит, антифосфолипидный синдром, сифилис, болезнь Лайма — типичные мимики, вводящие коллег в заблуждение. Осмотр слизистых, тест Ширмера, ангиография сетчатки, оппортунистический серологический спектр помогают отмежевать диагноз.

У пациентов с когнитивным спадом фиксирую феномен «туман волчанки»: снижение скорости обработки информации, трудности с концентрацией, эмоциональная лабильность. Ноотропы вторичной линии, терапевтические сеансы нейрофидбэка, регулярная интеллектуальная гимнастика (методика Богачевой) повышают прозрачность мыслительной ленты.

При контроле лечения фокусируюсь на индексе SLEDAI-2K, фармакокинетике гидроксихлорохина, риска остеонекроза головки бедра. Индивидуальный микробиом-паспорт и фармакогенетический профиль (CYP450 3A5, ABCB1) интонируют персонализированный подход.

Таким путём формируется стратегия, при которой болезнь теряет дирижёрскую палочку, а пациент возвращает гармонию тела и памяти.