Я инфекционист пятнадцатого года практики. Октябрь приносит букет риновирусов, однако нынешний сезон добавил неожиданные полутона в палитру SARS-CoV-2. Первые амбулаторные наблюдения показывают укороченный инкубационный период — от трёх суток до полутора дней. Пациенты поступают раньше, чем классическая клиническая картина успевает полностью развиться, и диагноз порой подтверждает лишь ПЦР со сверхнизким пороговым циклом.

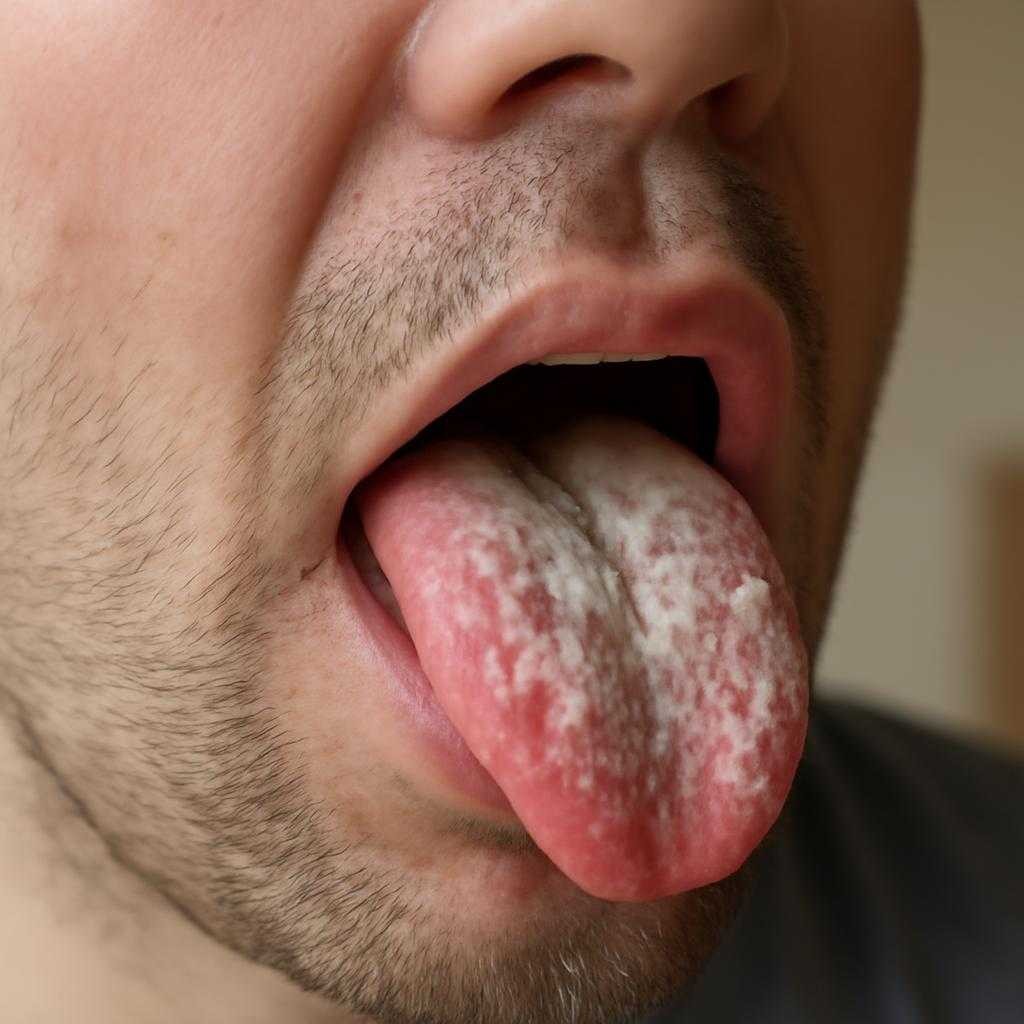

Температурная кривая стала «короткокрылая»: фебрилитет угасает к четвёртому дню, уступая место капризному субфебрилитету. При этом кашель реже доходит до бронхообструкции, а вот дисгевзия — искажение вкуса — снова вышла на авансцену, словно старый актёр, вернувшийся после антракта.

Иммунный рельеф осени

Переход к умеренной влажности стимулирует «мягкое» воспаление. Серологические панели демонстрируют феномен антительного «рифления»: IgA вспыхивает быстро, IgG запаздывает, но держится дольше зимних значений. Такой рисунок напоминает береговую линию с приливами и отливами, где каждый прилив — контакт со штаммом, а отлив — его нейтрализация. Реактогенностью отличается и ревакцинация: повышение уровня цитокинов IL-6 и TNF-α фиксируется короче, чем весной, что снижает риск цитокинового шторма.

Отдельную нишу занял субвариант BA.2.86. Вирусологи называют его «хамелеоном» за способность менять конформацию спайк-белка под углом 60-70° — достаточно, чтобы уклониться от части нейтрализующих антител, но не потерять тропизм к эпителию носоглотки. Жёсткой мутации, повышающей вирулентность, пока не выявлено, однако энергичная репликация в верхних путях приводит к проблемамтракторному (затяжному) выделению вируса: до 14 суток против летних 7–8.

Нейроответ и память

Когнитивный профиль осенних пациентов распадается на два узора. Первый — «туман», знакомый ещё с альфа-волны 2020-го: замедление реакции, трудность переключения внимания. Второй — «искристая память»: эпизодические провалы чередуются с острыми вспышками ярких воспоминаний, будто мозг листает фотоальбом при стробоскопе. МРТ c диффузионно-взвешенные последовательности выявляет микро дисциркуляторные очаги до 3 мм в белом веществе лобных долей. Глюкоза-ПЭТ фиксирует гипометаболизм гиппокампа — вероятное объяснение краткосрочных забываний.

Раннее подключение когнитивной гимнастики снижает выраженность жалоб. Использую метод «мандельбротовой лестницы»: пациент проговаривает фразу, каждое новое предложение удваивает число слов, формируя самоподобный паттерн. Упражнение нагружает рабочую память без усталости коры.

Практика предугашения

Госпитальные приёмы сместились с пятницы на среду, что помогает разгрузить коечный фонд. Протоколы терапий слегка подкручены: интерферон-λ назначается интраназально, чтобы сэкономить системный ответ. Биктиниб — ингибитор JAK-1/2 — вводится курсово при росте ферритина свыше 500 нг/мл, предотвращая гиперферритинемический синдром без грубого торможения иммунитета.

Физико-химическая стабильность вируса в аэрозоле выше при влажности 40–50 %. Поэтому в палатах удерживают влажность 35 %: меньше высыхает слизистая, но липидная оболочка вируса разрушается быстрее. Такой «золотой песок» между пальцами климата оставляет инфекцию без комфортной среды.

Оставляю напоследокследок редкое, но важное наблюдение: у реинфицированных спустя 8–10 месяцев нередко встречается транзиторная паросмия — запах железа или резины без внешнего источника. Симптом уходит в среднем через 72 часа, но предупреждаю пациентов, чтобы не путали его с утечкой бытового газа.

Осенний SARS-CoV-2 даёт меньше громких осложнений, зато расцвечивает клинический холст новыми оттенками. Следующий холодный фронт покажет, станут ли они доминирующими, или растворяется, как акварель под дождём.